O Paradoxo da Escuta: Quando a Dor Só é Reconhecida no Desejo de Morrer

Autor:

José Antônio Lucindo da Silva

CRP: 06/172551

RESUMO:

O presente artigo propõe uma reflexão crítica sobre o esvaziamento ético da escuta diante do sofrimento contemporâneo. A partir do caso de April Hubbard, canadense que solicitou e obteve permissão legal para a morte assistida, discute-se como a dor só é legitimada quando se manifesta como desejo de desaparecimento. A análise é atravessada por autores como Byung-Chul Han e Zygmunt Bauman, e confronta o paradoxo da positividade com a precariedade das políticas públicas no cuidado com a vida.

Palavras-chave:

Sofrimento. Positividade. Morte assistida. Escuta. Ética.

---

INTRODUÇÃO

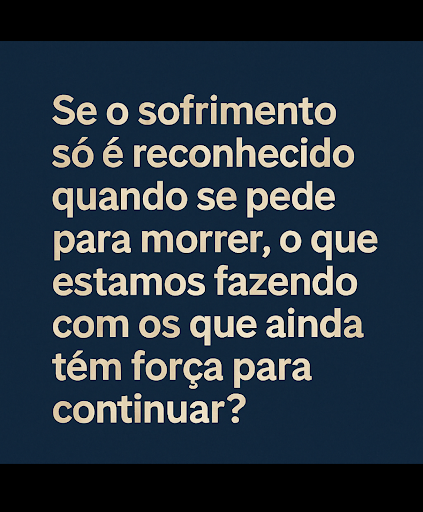

O sofrimento humano sempre demandou escuta, acolhimento e elaboração simbólica. Contudo, no contexto contemporâneo, marcado por discursos de alta performance emocional e positividade compulsória, o espaço para a dor foi sendo gradualmente substituído pela invisibilização do mal-estar. A escuta foi esvaziada, e a dor passou a ter valor apenas quando performada — ou, de forma extrema, quando enunciada como desejo de fim.

O caso de April Hubbard, apresentado em reportagem da BBC (2025), expõe com brutalidade essa dinâmica: uma mulher jovem, com deficiência e dores crônicas, solicita — e obtém — o direito à eutanásia no Canadá. Ela não está em estado terminal. O que está em estado terminal é o reconhecimento ético da sua dor enquanto ela ainda tenta viver.

---

O PARADOXO DA POSITIVIDADE E O SILENCIAMENTO DO SOFRIMENTO

Byung-Chul Han (2015) descreve nossa sociedade como uma “sociedade do cansaço”, em que a positividade opera como forma de dominação. Não há espaço para a negatividade, para o fracasso ou para a fragilidade. A dor se torna indesejável, porque rompe com o ideal de transparência e funcionalidade do sujeito.

Nesse cenário, quem sofre é forçado a sorrir. Quem não consegue, é silenciado. E quando a dor insiste, ela precisa se converter em conteúdo: seja em vídeos de crise, em automutilações expostas nas redes, ou, como no caso de April, em um pedido de morte que finalmente mobiliza alguma forma de escuta institucional.

A positividade tóxica, portanto, não apenas ignora o sofrimento, mas o reconfigura como um problema individual, deslocando qualquer responsabilidade coletiva. A dor, para ser legitimada, precisa ser performada dentro de padrões narrativos que não perturbem o discurso hegemônico da funcionalidade.

---

DA LIQUIDEZ À FUNCIONALIDADE: A MORTE COMO ATALHO SOCIAL

Zygmunt Bauman (2001) já advertia sobre o esvaziamento ético da vida moderna, marcada pela fluidez dos vínculos e pela dissolução das referências sólidas. A ética cede lugar à estética do eu resiliente e autossuficiente. Quando a dor resiste a essa lógica, ela é descartada — ou, no caso das políticas mais “liberais” como as do Canadá, convertida em argumento legítimo para a morte.

A proposta de escuta, então, só aparece como resposta ao colapso total do sujeito. Não há escuta enquanto o sofrimento ainda está em elaboração. Há escuta apenas quando ele se torna irreversível — ou quando se alinha à lógica do custo-benefício estatal.

Ao tornar a morte assistida mais acessível do que o cuidado continuado, o Estado passa a administrar não mais a vida, mas a desistência da vida. É o que Ramona Coelho, médica canadense, aponta com precisão: “o Canadá caiu de um penhasco” (WALSH; HORROX, 2025).

---

O BRASIL, A ESCUTA E A INVISIBILIDADE DA DOR

No Brasil, o cenário é igualmente preocupante — embora por vias distintas. A escuta clínica é precarizada, o acesso à saúde mental é restrito e o sofrimento, em grande parte, é tratado como desvio moral ou fraqueza. O sujeito que sofre não encontra nem políticas públicas robustas, nem espaço simbólico para se expressar.

A positividade também opera aqui como silenciamento. O sofrimento só interessa se puder ser superado, monetizado ou convertido em inspiração. Quando não é possível nenhum desses caminhos, resta ao sujeito o isolamento — ou a violência contra si mesmo.

A dor cotidiana de milhões de brasileiros não é escutada. Ela é normalizada. Invisível. Só se torna visível quando explode. E mesmo assim, muitas vezes, é considerada incômoda, perigosa ou disfuncional.

---

CONCLUSÃO

A partir do caso de April Hubbard, é possível perceber que a escuta ética da dor foi substituída por mecanismos de regulação da morte. O sofrimento, hoje, só adquire legitimidade quando se transforma em desejo de desaparecer. O paradoxo da positividade impede que o sujeito seja acolhido em sua fragilidade, e o Estado, ao invés de sustentar a vida, oferece a morte como alternativa.

Enquanto não recuperarmos a capacidade de escutar — não o grito performático, mas o silêncio denso da dor — continuaremos a testemunhar o colapso da ética em favor da gestão higienizada da existência.

Escutar alguém antes que ela deseje morrer não deveria ser exceção. Deveria ser o mínimo ético de qualquer sociedade que se diz democrática.

REFERÊNCIAS

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

HAN, Byung-Chul. A sociedade do cansaço. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2015.

HAN, Byung-Chul. A expulsão do outro: sociedade, percepção e comunicação. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2018.

WALSH, Fergus; HORROX, Camilla. ‘Eu ainda poderia viver mais 30 anos, mas quero morrer’: a permissão para eutanásia está indo longe demais no Canadá? BBC News Brasil, 13 abr. 2025. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/articles/cj45n2qzrkqo. Acesso em: 18 abr. 2025.

Comentários

Enviar um comentário